47都道府県、「この県といえばこれ!」というとっておきの歴史の小噺をご紹介する連載です。作者は、証券会社出身の作家・板谷敏彦さん。大の旅行好きで、世界中の主な証券取引所、また日本のほとんどすべての地銀を訪問したこともあるそうです!

第8回は神奈川県。幕府とペリーとの調印会場となった後、西洋文化の玄関となった関内についてご紹介します。総理大臣になった高橋是清の少年時代の話を知ると、横浜散歩がぐっと楽しくなりますよ。

【第7回】殿様超え!? 「本間様は無理でもせめて殿様になりたい」と謳われた酒田商人【山形県】を読む

ペリーと幕府の調印会場は?

1853年、ペリーが浦賀にやってきた。黒船来航だ。ペリーは米国大統領の親書をたずさえて日本に開国を迫った。

その翌年、ペリーは再びやってきて、親書の返答として日米和親条約の締結を迫った。その時、調印の会場が設営されたのは、浦賀ではなく、横浜村だった。現在横浜開港資料館がある場所である。

これを都会のど真ん中と思うなかれ、現在関内(かんない)と呼ばれるこのあたりは、当時は辺鄙な埋め立て地で、背後は湿地帯だった。

この条約により、幕府はそれまでの長崎に加えて伊豆の下田と箱館(現・函館)の開港を認めた。

それから4年後の1858年、今度は日米修好通商条約が締結されて、まずは神奈川、長崎、新潟、兵庫(神戸)、そしてその数年後に江戸と大坂の開港を認めることになった。

神奈川とは東海道五十三次の宿場町で、京浜急行に神奈川駅が今もある。幕府はここを開港場に指定したことを後悔した。東海道の主要街道上だし、江戸に近すぎると思い直したのだ。そこで近くにあった横浜村を、実はこれも神奈川の一部なんですと、欧米列強をごまかして開港場、つまり外国人居住区とした。これが今の関内である。外国人たちはいやがった。当時は、まさかこんなに発展するとは誰も思わなかったのだ。

当時の関内は大岡川と掘り割りの運河(派大岡川)、中村川に囲まれた島であり、長崎の出島のような孤立した地形になっていた。そして当初は吉田橋に関所があって、ここだけが日本国内と行き来できた。それで関所の内側だから関内と呼ばれるようになったのだ。現在でも住所標記に関内という地名は存在しないが、広く知られている地名である。

吉田橋から関内に入って波止場に向かう道が馬車道。一方で吉田橋の外側には繁華街が広がったが、これが有名な横浜の繁華街、伊勢佐木町通りだ。吉田橋は横浜のヘソみたいなものなのだ。

当時、関内は島みたいに孤立していた

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

のちの偉人たちが本物の英語を学んだ場所

1859年、横浜開港とほぼ同じ時期に、アメリカ人医師で宣教師のジェームス・カーティス・ヘボンが日本にやってきた。ヘボン式ローマ字のヘボンである。場所は神奈川宿の宗興寺。外国人の多くは、いくら神奈川宿の一部だと言われても、まだ何も無い関内には行きたがらなかったのだ。

しかし相次ぐ攘夷派の武士による外国人殺害事件、生麦事件などもあって、1863年頃までにほとんどの外国人は神奈川宿を出て安全な関内に引っ越した。この年、ヘボンも関内に引っ越すと、ヘボンと奥さんのクララが男女共学の学校を開いた。医学と英語のヘボン塾である。これが現在の明治学院やフェリス女学院の源流になる。

当時、日本で本物の英語を学べる場所は数少なかった。新しい学問を指向する若者達が関内にやってきてヘボン塾の門を叩いた。後に首相になる高橋是清をはじめ、外務大臣の林董(はやし・ただす)、日米貿易の先駆者と呼ばれる佐藤百太郎(さとう・ももたろう)、三井財閥を支えた益田孝、東大最初の医学博士である三宅秀(みやけ・ひいず)などがここで学んだ。

12歳の高橋是清が経験した「豚屋火事」

高橋が育ての親のばばさまに手をひかれてヘボン塾の門を叩いたのは元治元(1864)年秋のこと、まだ10歳だった。高橋は仙台藩足軽の身ながら、先進的な若手重臣が外国語学習の重要性を認識し、藩が学費を出した。当時の関内は、横浜公園に繋がる日本大通りを境に横浜駅側が日本人居住区、元町側が外国人居住区と分かれていた。高橋は日本人居住区の太田町(現在もある)に住んで、外国人居住区のヘボン塾へと毎日通った。

入塾から2年が経った慶応2(1866)年、現在の市役所あたりにあった豚肉料理屋鉄五郎宅から出た火が、となりの現在の横浜スタジアムにあった遊郭に飛び火して、その後関内全体を包む大火事になった。「豚屋火事」とも呼ばれる。当時の遊郭はお堀に囲まれていて出口は1ヵ所しかない、逃げ遅れた遊女や客に大量の被害者が出た。

高橋は布団と教科書を担いで逃げた。当時の持ち物といえばこれだけだったのだ。火の粉が舞う雑踏の中を逃げまくり、当時まだ空地だった現在の中華街あたりにたどりついた。ここからは沼地をはさんで火柱をあげて燃え盛る遊郭が見えた。

港の外国船から水兵たちが駆けつけて、お堀にロープを張ると、遊女だろうと誰だろうと身分を問わずに命がけで救助活動をしている。「外人さん」は偉いものだと感心した。この時代に外国人に敬意をもって接することができるようになったことは、後の国際金融の仕事で大いに役立った。

おばばさまが関内中を探し回って、ようやく行方不明の高橋を見つけた時、高橋は喧騒の中で布団にくるまって眠り込んでいた。どうやら小さい頃から大物だったようだ。

火事のあと、居留外国人から跡地は是非公園にしてくれとなって、現在の横浜公園になっている。公園のスタジアムの海側には当時の遊郭・岩亀楼(がんきろう)にあった石灯籠が今も保存されている。

当時は遊郭にあった

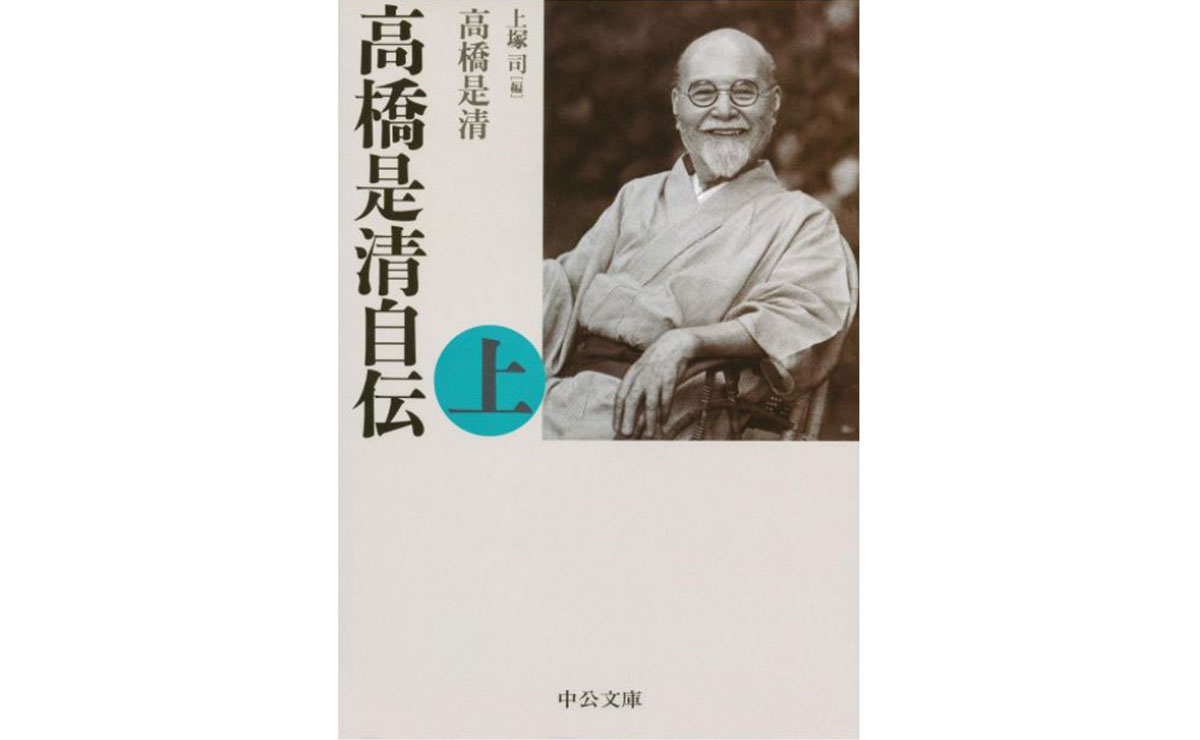

ベストセラー『高橋是清自伝(上)』(中公文庫)にはこの横浜時代が書かれている。語学、価値観、人脈など幅広い面で高橋の礎となった重要な時期なのだろう。

高橋は遊びも多いが、子供の頃から常に学ぶ姿勢を崩さない。81歳の晩年でさえ辞書を片手に原書を読んでいたほどだ。見習うべきところが多い。この自伝の読後、関内の街並みを見るたびに、幼い頃の高橋是清の姿が目に浮かぶのだ。

高橋是清『高橋是清自伝(上)』(中公文庫)

関内のおすすめ観光スポット&グルメ

関内はガイドブックがいくらでも出ているが、あえて提案しよう。関内は貿易の街、外国為替取引、貿易金融で賑わう金融街でもあった。

関内駅で降りて、イセザキ・モールに向かうと地下を走る高速道路の上に、昔関所があった吉田橋がある。ここを折り返して馬車道を港の方に向かうと、昔の外為専門銀行である横浜正金銀行の本店跡がある。これが今は神奈川県立歴史博物館になっている。展示が充実しているのでどっぷりと歴史を楽しめる。このあたりは昔の金融街、いくつかの古い銀行の建物が修復されて、今も当時の雰囲気を醸し出している。

外為専門銀行だった「旧横浜正金銀行 本店」

冒頭の地図を見てほしい。しばらく行くと日本郵船歴史博物館がある。便箋などお土産の小物がおしゃれだ。そして、シルク博物館、横浜開港資料館、山下公園を経て日本郵船氷川丸。この近くのマリンタワーは現在修理中である。

このコースだと食事は中華街、四川料理で有名な景徳鎮は辛いもので有名だが、基礎がしっかりしているから、麺、スープ、パイコーとそれぞれハイレベルなパイコー麺も最高だ。

麺、スープ、パイコー全てがハイレベル

あるいは定番グルメとして、ホテルニューグランドでナポリタンという手もある。ここはナポリタン発祥の地で、戦後進駐軍がホテルを接収した時に、兵士がスパゲティにケチャップをかけて食べているのをシェフが見て着想を得たという。関内では、スマホさえあれば、おおよそ食べるものには困らない。

とても上品なナポリタン