47都道府県、「この県といえばこれ!」というとっておきの歴史の小噺をご紹介する連載です。作者は、証券会社出身の作家・板谷敏彦さん。大の旅行好きで、世界中の主な証券取引所、また日本のほとんどすべての地銀を訪問したこともあるそうです。

第18回は千葉県。明治神宮に次いで多くの初詣客が訪れる成田山。その理由はただご利益があるから、というだけではなく、初代市川團十郎が演じた歌舞伎と鉄道の発展が影響しているそう。今では当たり前の初詣という風習も昔からあるわけではなかった!?

「工女教育に尽力! 富岡製糸場・初代工場長は渋沢栄一の師」を読む

年間1000万人超が訪れる成田山新勝寺

2019年の三が日初詣人出ランキングでは、1位が明治神宮の318万人、2位に成田山新勝寺311万人、3位が川崎大師308万人、4位が浅草の浅草寺で293万人である。

都心の社寺がランキング上位にあるなか、何故か東京から結構離れたところにある千葉県成田山の集客力の強さが目立つ。しかも初詣だけでなく、年間1000万人超の参拝客を誇る普段から人出の多い人気の観光地なのだ。

どうして成田山はこれほど人気があるのだろうか。「ご利益(ごりやく)がある」だけでは説明がつかない。

成田山新勝寺の御本尊は不動明王。真言密教の最高仏と位置づけられる大日如来の成り代わった姿である。

天慶2(939)年、宇多天皇の孫・寛朝大僧正は東国の平将門の乱を鎮めるべく、空海が彫ったとされる不動明王像と共に京から船で成田にやってきた。御護摩(おごま)を焚いて戦乱が鎮まるように祈願すると、はたして見事に平将門の乱は治まったという。

不動明王像はご本尊として成田に留まり、その場所は戦勝を祝い、成田山新勝寺となった。寺はその後も源頼朝、千葉の戦国武将・千葉氏などからの信心を集めていたが、一般大衆に対して人気が出るのは江戸時代に入ってからである。

300万人超の初詣客が訪れる成田山新勝寺総門

江戸時代、初代市川團十郎の歌舞伎で有名になった成田山

東京五輪開会式で市川海老蔵が演じた歌舞伎を記憶しているだろうか。派手で大げさな衣装に海老蔵の顔の化粧である「隈取(くまどり)」や「見得(みえ)」が印象的だった。

あれは「暫(しばらく)」という歌舞伎の演目で、「荒事(あらごと)」と呼ばれるジャンルに分類される。

「荒事」とは隈取や見得などの演出方法も含め、超人的な力を持った主人公が悪人をこらしめる豪快で勇壮な芝居の様式で、これを考案したのが初代の市川團十郎である。そして市川家は成田山新勝寺の繁栄に深くかかわっている。

元禄元(1688)年、跡継ぎに困っていた初代市川團十郎は成田山新勝寺の不動明王に祈願し、霊徳により久蔵(二代目團十郎)を授かった。

この不動様のご利益に報いるために、初代と二代目の團十郎が親子で演じたのが「兵根元曽我(つわものこんげんそが)」という舞台。不動明王をテーマにし、「荒事」で不動明王を表現した初めての歌舞伎だった。

これが江戸で大ヒット、これを機に市川家は「成田屋」という屋号を使うようになった。東京五輪開会式での海老蔵の「見得」は言うなれば成田山の不動明王の姿であり、無病息災、邪気を払うという意味があったのだろう。

なお、見得のなかでも「睨み」と呼ばれる見得は現在市川家の海老蔵だけが演ずることができる特別なものなのだ。

その後、ご本尊の不動明王が江戸深川まで運ばれて出開帳(でがいちょう)をしたのと同時期に「成田山分身不動」という歌舞伎を親子で演じた。これがまたもや大変な人気となった。

かくして成田山は江戸において一躍有名になり、江戸の大衆が訪れたい観光地となったのである。

江戸時代、庶民が楽しんだ団体旅行

江戸時代、成田山への参拝は3泊4日の旅だった。朝に大川(隅田川)の新大橋のたもとを船で出発し、小名木川を通って千葉県の行徳の浜へ出る。ここから陸路を取って船橋か大和田辺りで1泊、その後佐倉を経て成田で1泊、帰りに1泊して江戸に戻った。

当時の日本は藩によって分断されており、藩の国境や関所を越えるには特別な通行手形が必要だった。ただし、社寺参りのための藩またぎは許されていたのである。

そこで、庶民は富士山講や大山講、月山講など参詣の講(町や村単位のグループ)を作っては団体で旅行をした。

成田講も各地で組織された。成田参りは庶民のお楽しみの団体旅行だったのである。当時の船橋宿には旅籠(はたご)が29軒もあったというから、江戸時代、既に結構な参拝客が行き来していたと考えられている。

江戸時代は3泊4日かかった成田への道

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

「初詣」をつくったのは、鉄道の集客競争

市川團十郎と成田講で栄えた成田山新勝寺。それでもこれだけでは300万人もの初詣客は説明がつかない。

参拝の歴史の専門家、平山昇著『鉄道が変えた社寺参詣』(交通新聞社新書)は、これについて鉄道が日本の初詣の風習を変えたのだと説明する。

明治16(1883)年、東京と成田間は乗り合いの馬車で結ばれた。これであれば片道2日かかった道中が8時間ですむ、成田は1泊2日の旅となった。

明治30(1897)年には総武鉄道(現総武本線)の本所(現錦糸町)から佐倉間と、成田鉄道(現成田線)の佐倉から成田間が開通した。佐倉駅で連絡することができるようになり、東京から成田までが鉄道でつながった。これで所要時間は2時間半になった。

明治34(1901)年になると、成田鉄道は我孫子・成田間を開通。日本鉄道(現常磐線)経由、上野発成田行きの直通列車を走らせた。これで所要時間は最速で2時間10分。

総武鉄道も成田鉄道に直通便を提案するが、日本鉄道の息がかかっていたのか何故か拒否。これで両社の集客大競争が勃発する。

翌明治35年には成田山新勝寺が2ヵ月間、本尊不動明王を御開帳。すると鉄道両社は儲けのチャンスとばかりに、運賃の大幅値引きや喫茶室付きの特別列車を走らせるなど集客にはげみ、成田駅は参拝客でごった返したそうだ。

鉄道会社の集客競争が成田山にさらなる人を集めたのだ。

JR成田駅。鉄道の開通でさらに多くの参拝客が訪れる

しかし、日露戦争後の明治39(1906)年に鉄道国有法が成立、翌年総武鉄道が官営化、成田鉄道も大正9(1920)年には官営化されてしまう。これで鉄道間の競争も終わったかに見えた。

ところが、大正15(1926)年に押上から徐々に延伸してきた私鉄の「 京成電鉄 」がついに成田に到達する。すると、ここから官有鉄道対京成の熾烈な大集客戦争が再び始まるのである。

京成は所要時間1時間20分、15分間隔の発車、運賃は片道85銭。対して官鉄の運賃は往復2割引の2円からさらに1円50銭へ値下げ、以前は2時間半かかっていた上野・成田は細かく詰めて1時間半にまで短縮したのである。

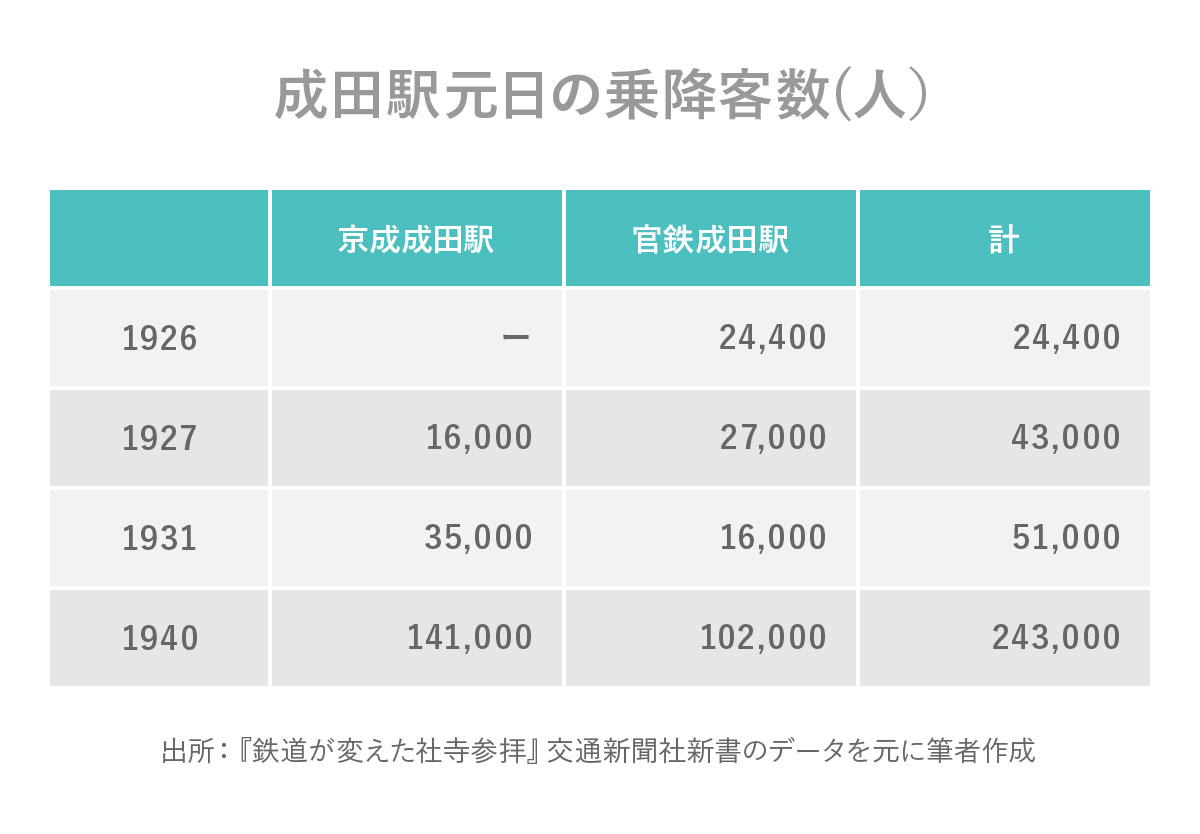

かくして表にあるように、成田山は都心からちょっと遠いにもかかわらず多くの参拝客が訪れるようになったのである。

時代劇で初詣のシーンがあったら誤り!

意外だが、鉄道ができる前には「初詣」という言葉も習慣もなかった。昔は新年になると恵方(方角)を確認して、その年の方向にある社寺を社寺の縁日(例えば21日など)に詣でる「恵方詣で」が一般的だった。

ところが京成電鉄に限らず、川崎大師に向かう「 京浜急行 」など、私鉄が官営鉄道と競争して集客するなかで、元旦に詣でる初詣が定着したのだそうだ。ゆえに、俳句の世界で「初詣」が季語となるのは鉄道開通後の話である。

市川團十郎が庶民の間で有名にし、京成電鉄が盛り上げた成田山新勝寺。京成電鉄は現在でも「 オリエンタルランド 」に出資したり京成バラ園を運営したりする。色々と面白い会社なのだ。

こうして、成田山はいまでも初詣ランキング2位の参拝客数を誇るのである。

深く考えることもないような何のことも無い話も、興味を持って調べれば面白い話が詰まっていたりする。時代劇にはよく初詣のシーンが出てくるから、「これは違う」とドヤ顔で説明してあげよう。

千葉のおすすめ観光スポット&グルメ

成田山へのお参りは是非鉄道で行き、成田駅から寺へと続く参道を徒歩で通りたい。昔から多くの有名人が歩いた道である。

現在の市川海老蔵も成田山新勝寺で子授け祈願をし、長男を授かった際にはこの参道でお練りを行った。

参道沿いには名物の鉄砲漬け、羊羹屋、煎餅屋や酒造の直販所などが並んでいる。

また新勝寺は門前の商人たちのためにわざと自前の宿坊を作らず、旅館の商いが盛んになるよう配慮した伝統がある。そのおかげで現在も残る古い旅館の建物が、参道の歴史的雰囲気を盛り上げる。

成田山への参道。塔があるのは現在は食堂になっている大野屋旅館

成田はもともと印旛沼に近く、川魚料理が発達したので老舗の鰻屋が多い。中でも参道にある「駿河屋」と「川豊」が双璧だ。

どちらも整理券があるので、整理券をもらってから待ち時間に参拝するなど、事前に作戦を立てておくと良いだろう。

江戸時代、成田講は楽しみ旅行でハレの舞台だった。この際、贅沢をして駿河屋で一番上等な共水鰻のお重を食すのがおすすめである。

「駿河屋」の共水鰻