毎年1億冊以上が売れ、国内で使ったことがある人の割合が9割とノート市場をけん引しつづける『キャンパスノート』。展開するコクヨは「学生が使うものなので世代が変わると市場も変わる。大手だからと安穏としていると一気に流れが変わる市場でもある」とも。定番ノートの変遷から開発の裏側まで同社ステーショナリー事業本部の担当者に伺った。

フラットになる「無線とじ」で市場を席巻した『キャンパスノート』

村田健さん:

1975年の発売開始以来、『キャンパスノート』は日本人の9割以上が使ったことがある商品です。歴史ある商品ですから、日々プレッシャーとの闘いですね。

田中茂一さん:

『キャンパスノート』を含む紙製品の開発責任者をやっております。以前はステープラーなど文具開発の現場が長く、『キャンパス』シリーズは私自身、憧れの商品でもありました。市場全体の話などをさせて頂きますね。

宮西純子さん:

現在の5代目『キャンパスノート』の開発を担当しました。開発自体は10年ほど前ですが、当時の試行錯誤は深く記憶に残っています(笑)。その辺りもお話できればと思っています。

初代から5代目『キャンパスノート』についてご解説いただいたノート開発部の宮西純子さん

宮西さん:

当時のノートは冊子の背を糸でかがる「糸とじ」が主流だったんですね。このため、「ページを破るともう片方のページも取れてしまう」「開くとフラットになりにくい」などの欠点がありました。

それを解消すべく、コクヨでは1959年に無線とじノートを発売。糸を使わず、糊で固める製法ですが、糸とじほどの強度はなく、こちらはこちらで中紙がバラバラになりやすかった。その弱点を改良し、10年後に発売したのが初代『キャンパスノート』です。また、表紙の2色刷りも当時はまだ珍しくて。1色刷りが多いなか、青や黄色の表紙は学生の目を引いたようです。

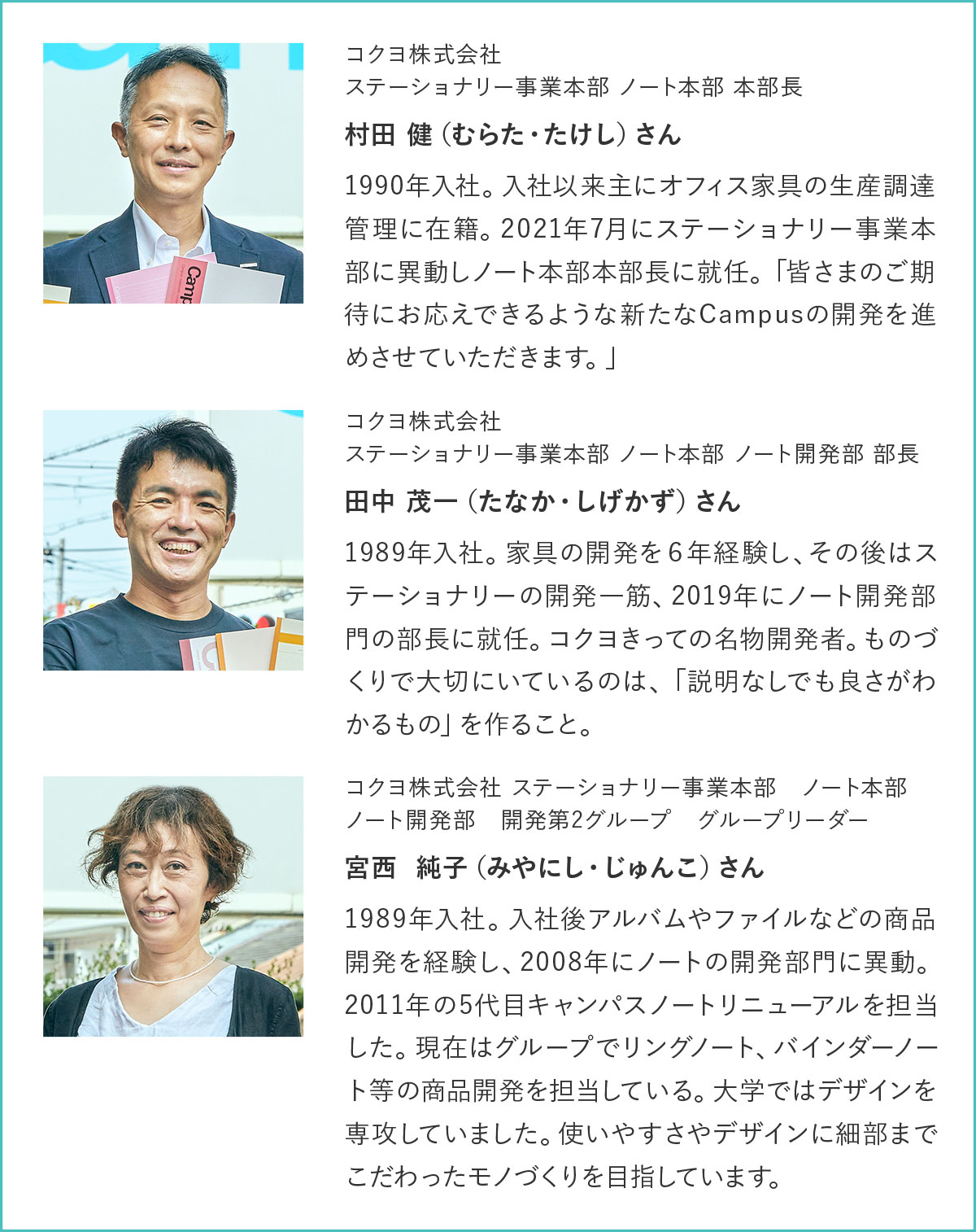

1975年発売の初代キャンパスノート。開くとフラットになる無線とじを採用

模倣品に負けない! ロゴ自体をデザイン化

宮西さん:

1983年に発売した2代目では表紙に情報を盛り込みました。A罫(罫線が7mm間隔)なのかB罫(罫線が6mm間隔)なのか、中を見なくてもわかるデザインにしています。この代からキャンパスのロゴもオリジナルになっていますね。

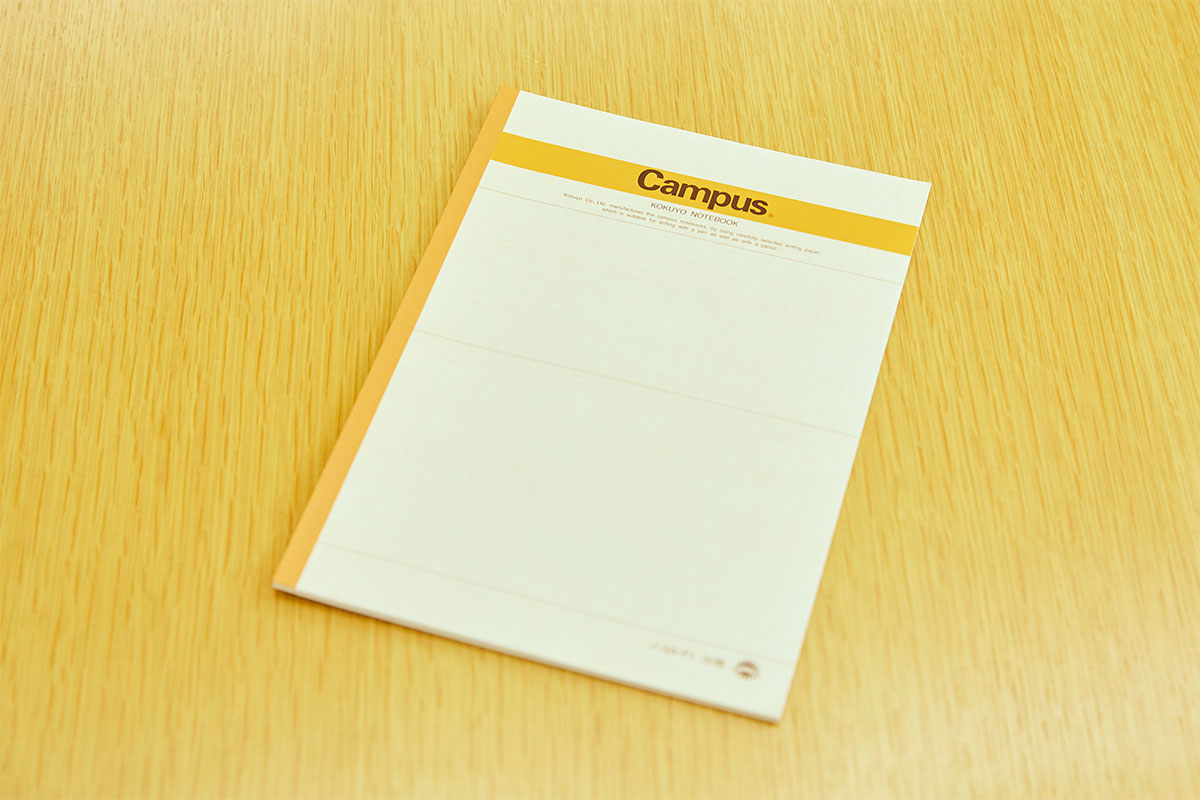

1983年発売の2代目。中紙の罫線をそのままデザインに盛り込んだ

一方で、この頃から『キャンパスノート』の模倣品が増えてきたため、1991年発売の3代目では独自性のあるデザインを意識しました。ロゴをタテに配置し、鮮やかな色使いに。紙を綴じる背面のクロスそのものをデザインの一部にしています。擦対策の地紋は4代目から採用しました。

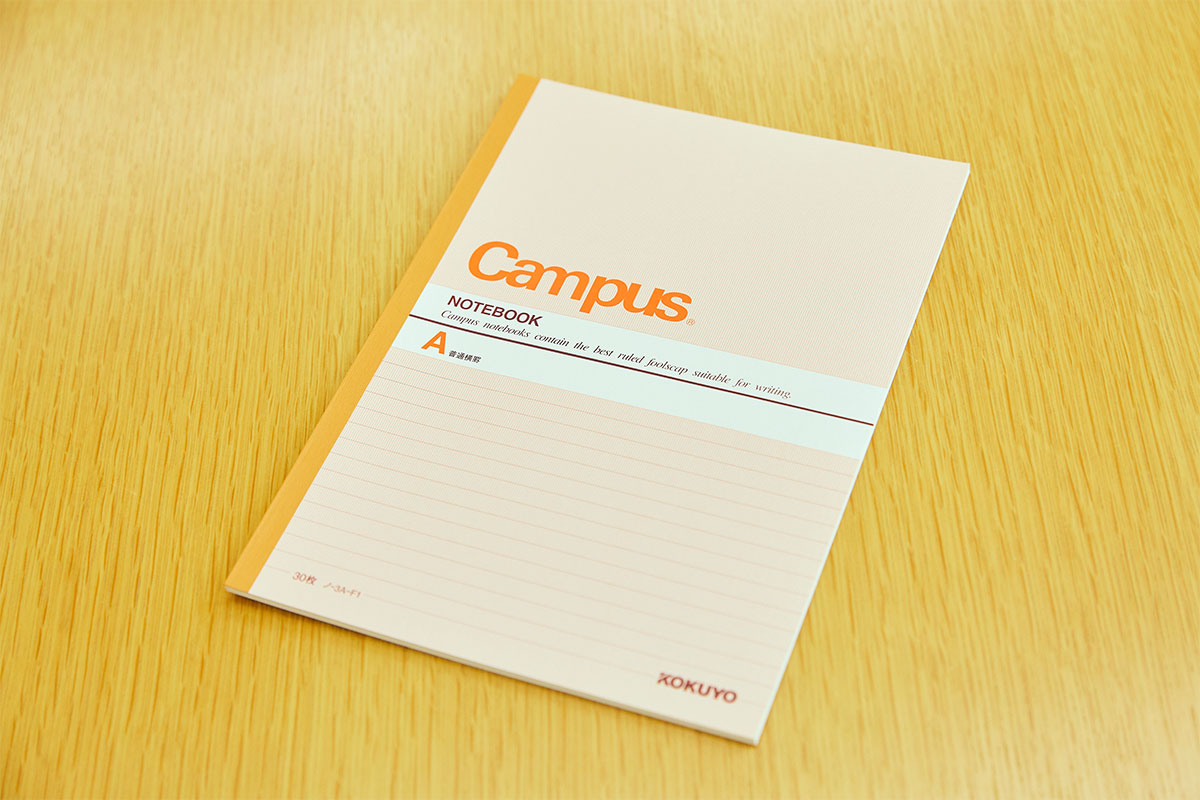

1991年発売の3代目。背クロスの薄いピンクがデザインと一体化。「グッドデザイン賞」も受賞

4代目のリニューアルは2000年です。市場的には低価格のノートが台頭してきた時代で、差別化を図ろうと背クロス(背表紙)の強度を上げています。背の部分は使い続けるうちに擦れたり、背割れが生じたりしがち。それを防ぐため、表面にラミネートを施し、摩耗性の強度を10倍以上に上げています。

2000年発売の4代目。背クロスの強度を10倍に。大胆なロゴも目を引く

宮西さん:

「懐かしい」は開発側として嬉しい言葉です。「学生時代の記憶に『キャンパスノート』があるんだ!」と思うとしみじみとした気持ちになります。

以前、中学校の授業参観に訪れた時、ノートのほとんどがキャンパスだったこともありまして。定番や限定柄だったり、カラーだったり、さまざまな表紙が一斉に見えた瞬間はなんとも言えませんでしたね。この先もキャンパスが学校生活に根付いたブランドであるよう、大切に育てていこうと強く思いました。

「前の方が良かった」と言われたくない! デザイン案は数百種

宮西さん:

自分にとって『キャンパスノート』といえば「あの開発の日々を思い出す」というくらい濃い記憶です。特に悩んだのは表紙のデザイン。何百もの案がありましたが、4代目が高い評価を受けていたので、どこをどう変えても「前の方がよかった」と言われてしまう不安は尽きず(笑)。

最終的に、スタンダード感の中に新しさをプラスしたく、『Campus』のロゴを刷新し、タテとヨコの2ヵ所に配置しました。文具店やコンビニに並んだ時、立て置きでも平置きでも「キャンパスノートだな」と視認しやすくしたんですね。

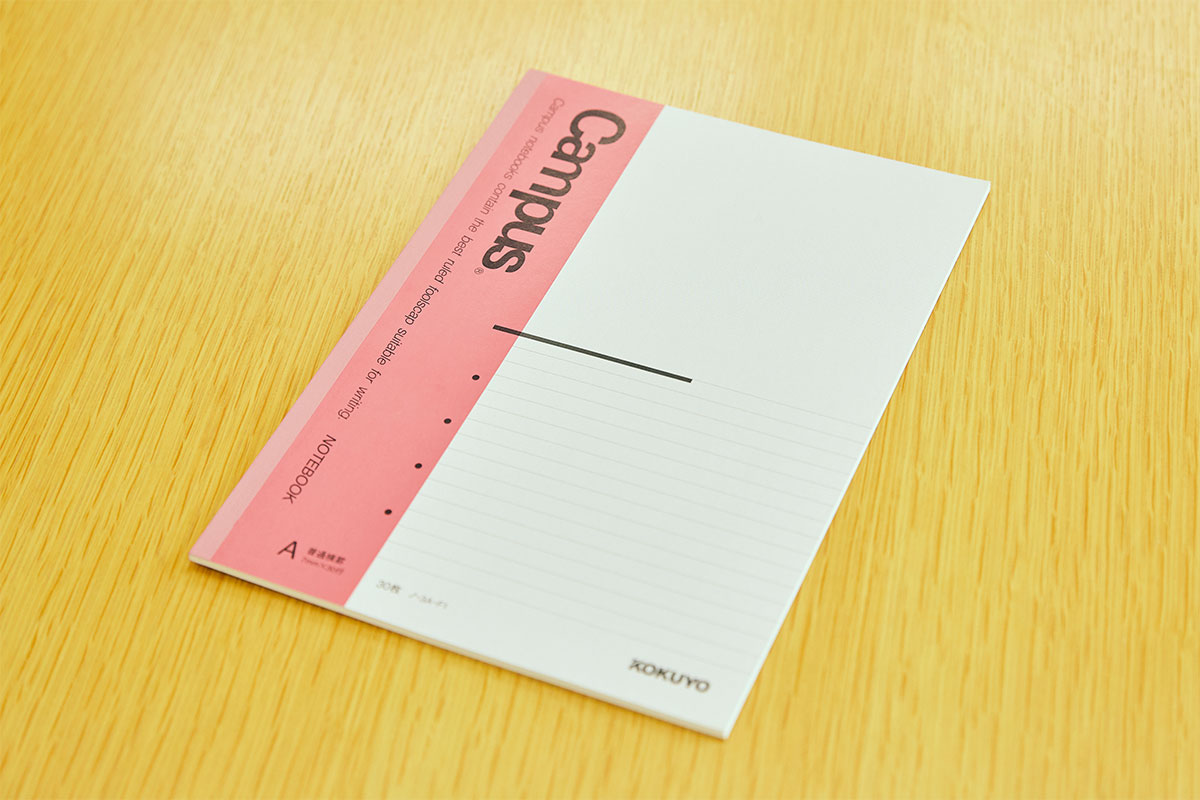

2011年発売の5代目。ロゴをタテとヨコに配置し文具店での視認性もアップ!

紙質も5代目から変えています。75g/㎡だった中紙が70g/㎡へ軽量化しています。方、紙を薄くすると書いた文字は裏写りしやすくなり、書き心地も変わってしまう。『キャンパスノート』の「紙質が好き」という方は多いですから、その点も苦心しましたね。

村田さん:

「薄く軽く、快適な書き心地」を両立しつつ、同時に環境負荷を減らす狙いもあったリニューアルです。長い歴史もある商品ですから、お客様の期待は裏切れません。そこが『キャンパスノート』を作る側の大変さであり、醍醐味でもあります。

「お客様の期待は裏切れない」とノート本部本部長の村田健さん

――学生以外のユーザーも増えてきたことから、筆記具を選ばない紙質も意識されたとか。相当数の「試し書き」をされたそうですね。

宮西さん:

紙製品と筆記具に相性はあるものの、『キャンパスノート』が目指すのは何を使っても書きやすいノート。新商品開発では社員はもちろん、学生さんや一般のユーザーの方にも「試し書き」をお願いしていますね。

普段お使いの筆記具のほか、その時、売れているボールペンやシャープペンシル、消しゴムなどをお渡しすることが多いです。時によりけりですが、サンプルの文面をあらかじめ用意し、そのまま書いて頂くこともあります。

「売れる」ということは2回以上買ってもらえること

田中さん:

実際に計画中というわけではないですが、開発の現場からしますと6代目は常に頭にあります。ただ、宮西がお話ししましたように『キャンパスノート』を変えるのは簡単ではありません。リニューアルを残念がるお客様も多いです。現在を超えるものを開発しなければと思うと、押しつぶされそうな気持ちになることもあります(笑)。

私はもともとハサミやステープラー、画びょうなど文具の開発が長く、社内でも老舗の『キャンパスノート』は憧れの商品でもありました。コクヨでは「売れるということは2回以上買ってもらうこと。1回買ってもらっても売れたことにならない」と言いましたが、これは現場でも受け継がれてきたこと。開発したハサミを買ってもらっても「1回買ってもらったくらいで喜んでいてはダメだ」という意識は常にありました。

一方、「繰り返し買ってもらえる商品」とはまさに『キャンパスノート』ですよね。そんな商品を担当しているわけですから、プレッシャーに負けず、「繰り返し買って頂く商品」を追い求めていきたい。次のキャンパスのことは常に考えています。

「6代目キャンパスは常に頭にあります」とノート開発部部長の田中茂一さん