1975年の発売以来、売上数がシリーズ累計31億冊、国内での使用経験率は9割とノート市場をけん引する『キャンパスノート』。展開するコクヨは「学生が使うものなので世代が変わると市場も変わる。大手だからと安穏としていると一気に流れが変わる市場でもある」とも。定番ノートの変遷から開発の裏側まで同社ステーショナリー事業部の担当者に伺った。

プレッシャーに負けない! 年1億冊売れるキャンパスへ【前編】を読む

ベストセラーとコラボ! ノート市場を変えたドット罫線

宮西純子さん:

こちらのノートは商品化の際、東大生にもチェックしてもらっています。罫線に工夫を凝らしたノートを複数提案していたのですが、反応はイマイチで。「もっとシンプルな罫線の方がいい」ということで最終的に形になったのが、ドット罫線だったのです。

実は、社内ではこのノートがそこまで売れるとは想像していませんでした。ノートとしては罫線に点を打っただけ、表紙もほぼ既存のキャンパス。近い商品は過去にもあったのではないか、とも思います。

一方で、ドットを目印に文頭をそろえやすく、どの教科でも使いやすい。この汎用性の高さこそ受けいれられた要因でもあります。結果的に、評価が評価を呼ぶような形で急速に市場に広がりました。ノートにおける罫線の価値も再認識され、ドット罫線は業界のブームにもなりましたね。

「ドット罫線はノート業界のブームにも」と宮西純子さん

――ドット罫線ほど直接的ではないにしろ、『キャンパスノート』開発の背景には常に学生の声があります。使い終わったノートを分析することもあるそうですが。

宮西さん:

ノートは常に集めていますね(笑)。学生さんから頂く場合もありますし、写真を撮らせてもらう場合もある。お客様アンケート同様、ノートは開発の貴重な資料なんです。見るべきポイントはいくつかあって、表紙や背クロスなら科目や名前を書いているか。中紙なら罫線をどう使っているか。

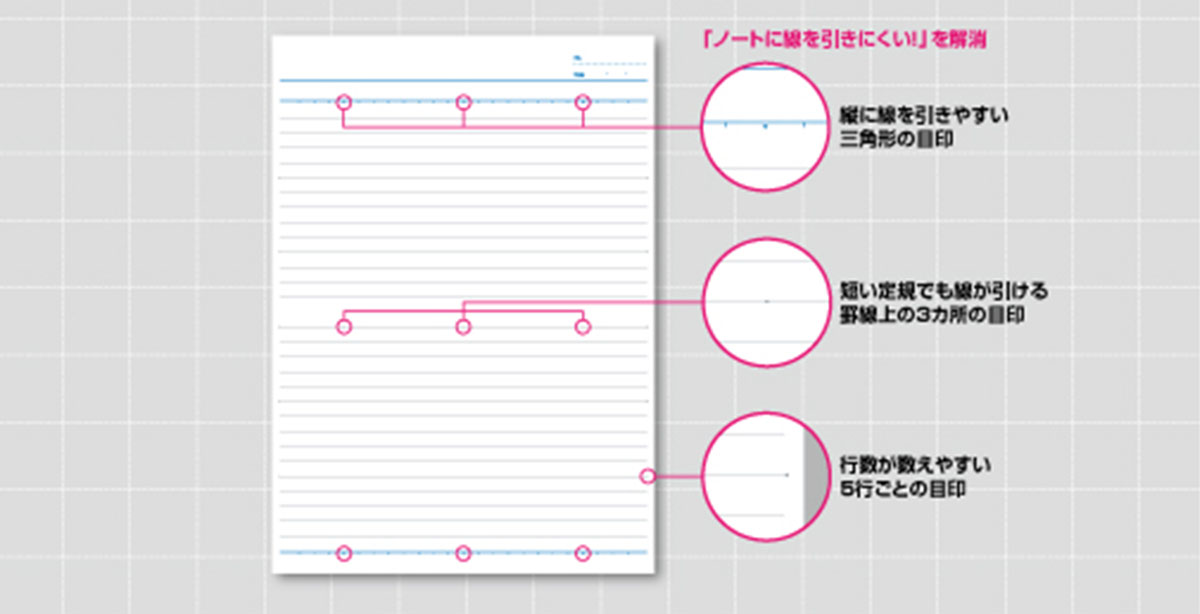

たとえば、ノートの上下に線を引いている学生さんは意外と多いんです。以前、「タテ線をノートのどの位置に引くか?」を調べたところ、「ノートの中央」や「左側」が多数派。ですが、少ないながら「右側に引く」学生もいました。そこで、リニューアル時には「中央」や「左側」だけではなく、「右側」にもタテ線を入れるための目印も入れました。

右・中央・左と線引きがしやすいよう、罫線にドットの目印をつけた

気づくか気づかないか、といえば、気づかない方がほとんどだと思います。けれど、メーカーとしてできることはやっておきたい。『キャンパスノート』は可能な限り、顧客不満足度をゼロに近づけたいんです。

同様の話でいえば、多くの学生さんが使う定規の長さは15センチです。ノートの上から下まで一気に引くには少し足りない。そのことに気づいた後は、ノートの真ん中にも目印となる点を入れるようになりました。

「新商品を開発しよう」という線引きがあるわけではない

田中茂一さん:

そうですね。『キャンパスノート』に寄せられる声というのは意外と多いんですよ。お褒めの言葉であれば、嬉しいですから「じゃあ、さらにもっとこうしよう!」と思いますし、不満の声であれば「ここを変えれば良くなるかな?」と思う。その繰り返しの中から、新しい商品が生まれてきます。

何か「新商品を開発しよう!」というような線引きがあって始めるわけではないんですね。そこは6代目キャンパスの構想と同じで、「もっと使いやすくできないか」「新しくできないか」が常に頭の中にあります。

「誉め言葉も不満の声も、開発のエネルギーになる」と田中茂一さん

なお、実際の商品化までは長い時で3年ほど。長くなる原因は、仮説を持って始めたけれどそれが違っていた場合ですね。検証していく中で「ちょっと違うな」と最初から仕切り直すこともあります。

また、5代目キャンパスのリニューアルのように、表紙デザインの比較検討で開発期間が長引くこともある。特殊な製造機械を使う商品の場合、設備調整に時間がかかることもあります。

宮西さん:

覚えているのはマニアの方向けのノートです。表や図が書きやすいなど趣味のために使えるノートを想定し、さまざまなマニアの方と座談会を開いたんです。が、皆さん、強いこだわりがあり、理想のノートがみごとにバラバラで。1冊のノートとして商品化するのはムリがあるということで保留になりました(笑)。

「書く」という行為が大人にも再発見されている時代

田中さん:

『キャンパスノート』自体、昨今は学生以外のご購入も増えているんですね。その背景は勉強する社会人や主婦の方が増えたこと。僕自身、社会に出て30年ほどになりますが、打ち合わせの時にノートを広げる方が今ほど多い時代はなかった気がします。

機能性ノートが学生に広がったことで、たとえば、その親御さんの目に触れる機会も増え、「今のノートってこんなに進化したんだ」と気づくような循環も生まれている。「書く」という行為の価値が再発見されている時代です。

大人向けノートの拡充が『キャンパス』ブランドでの展開になるかはさておき、コクヨで今後、強化していきたい市場の1つですね。

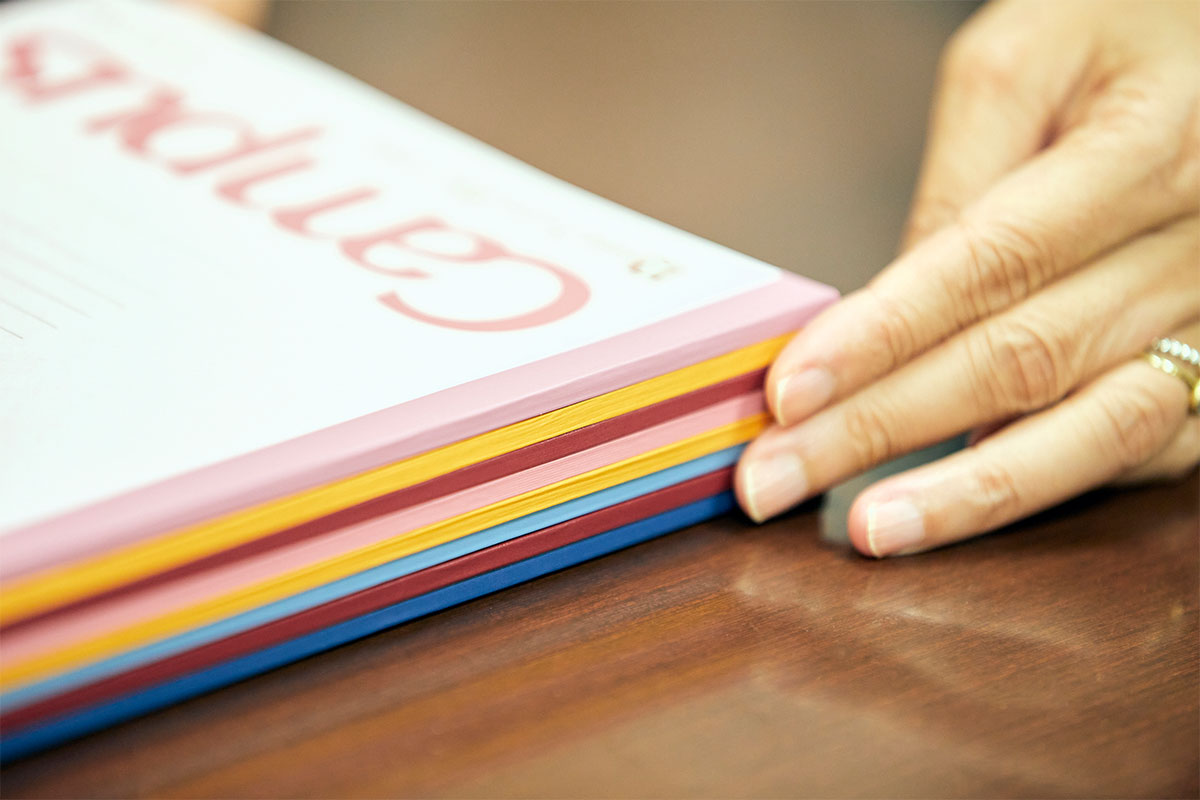

『キャンパスノート』は大人の購入も増えてきた

学習ノートとしては『キャンパスノート』を使って頂けているのは中高生が中心です。小学生くらいの年代はまだ弱い。ですので、その世代のお子様たちの学習場面が楽しくなるような、そんな『キャンパスノート』の開発も考えています。

ノートはその国の文化や環境に影響されやすい

村田健さん:

現在、中国とベトナムに自社工場があり、現地向けに製造販売しています。ブランド名は同じ『キャンパスノート』ですが、日本で展開しているノートをそのまま持っていくわけではありません。

というのも、ノートというのはその国の文化や環境に影響されやすいんですね。使われている文字や教育の状況、また、その国でよく使われる筆記具によって書き心地も異なってくる。ですので、ベトナムはベトナムなり、中国は中国なりの現地ローカルに応える形でノートを作っています。

「ノートは国の文化や環境に影響されやすい」と村田健さん

罫線なども日本のそれとは少し違い、表紙デザインなども現地で手掛けています。ちなみに、ベトナムでは現地で人気の『ドラえもん』が表紙に使われたこともありますね。

学生が使う商品だから世代が変わると市場も変わる

田中さん:

トップであり続ける理由は、やはり、市場に合わせて変化してきたことでしょうか。お客様の「ここがいい」という点は強化して、「ここはちょっと」という点については修正しながら商品を提案してきました。

ノートの業界ってあまり変化がないように思われるかもしれませんが、学生が使うものなので、世代が移り変わると一気に市場が変わるんですよ。

また、世代が変わらなくても、誰かひとりが使って「それ、いいね」となれば、ものすごい勢いで広がっていく。ドット罫線を出した後、ノート市場で機能罫線ブームが起こったように、どこかで変化の兆しが見えると市場が大きく動きます。

直近では軽量化の流れもありますが、これは「小学生のランドセルが重い」という声から「せめてノートだけでも軽くしよう」と起きたブームです。

市場の変化に敏感に対応してきた『キャンパスノート』

裏を返せば、トップシエアだからといって、安穏と構えていると一気に流れが変わってしまう商品でもある。特に現在は教育や学生の状況、その学び方はもちろん、環境に対する意識等々、過渡期にあります。学生が日常的に使うものですので、この先、大きくモードが変わる可能性もあると思っていますね。

村田さん:

そうした時代に、われわれができるのは、教育や学びの変化にアンテナを張って、『キャンパスノート』にしかできない付加価値を提供するということ。すべて自社工場で生産していますのでいかに効率よく製造し、お客様の元にお届けするかも大切です。

ノートというのは「表紙」「中紙」「背クロス」の部品でできているわけですけど、この3つにデザインや罫線だったり、創意工夫をかけ合わせてブランドの歴史を育んできました。今後もお客様の期待に応えられる商品を提案していきたいですね。