人気連載「日興フロッギー版 妄想する決算」の妄想する決算さん(以下、敬称略)が、三井不動産株式会社IR室長の内田充郎さんを直撃取材します!

妄想:今日は三井不動産がどんな会社なのか、また不動産市場の状況や開発中の物件の進捗などについて詳しくお聞きしたいです。最近は料金が高くなって簡単に泊まれなくなってきましたが、三井ガーデンホテルは年間20~30泊するほど利用するので、ホテル事業についてもお話を詳しく伺いたいです。よろしくお願いします。

妄想する決算さんと三井不動産 IR室長の内田さん

内田室長:ありがとうございます。1部屋あたりの平均客室単価をADR(Average Daily Rate)と言いますが、海外旅行客の増加など需要の高まりを受けて、ホテルのADRが上昇しているのが実態です。ちなみに、三井ガーデンホテルは朝食に力を入れていて、お客様からも朝食のおいしいホテルとご評価いただいていますので、ぜひ朝食も召し上がってみてください。

妄想:はい、ぜひ次回食べてみようと思います(笑)。早速質問に移りますが、今のオフィス市場の動向、特に事業を展開する都心部の状況から教えてください。

「行きたくなる街にある、行きたくなるオフィス」に、人が移る時代に

内田室長:日本の企業では、現在かなりオフィス回帰が進んでいます。事務作業などは自宅でもできますが、色々な人とコミュニケーションをとりながらプロジェクトを推進したり、先輩の背中を見ながら育っていくOJTなどを考えると、やはり出社が大事、ということに、すでに多くの企業は気づいていますね。

欧米の金融機関やテック系の企業においても、原則出社とする動きが高まってきていますので、これからもオフィス回帰の動きは世界的に広がっていくだろうと思います。

妄想:オフィス市場では、拠点を分散するといった流れも一部で見られているかと思いますが、新規拠点による需要の拡大などは期待できますか?

内田室長:企業は人材獲得などを目的として、より利便性の高いエリアを志向するのが基本なので、分散ではなく、都心に集約する動きになっていると思います。集約して一箇所に色々なメンバーが集まることによるシナジーを企業は求めている、ということだと思います。今、日本では「人的資本経営」という言葉が頻繁に聞かれますが、働き手の給料を上げることのみならず、優秀な人材を獲得して、生産性を上げるために継続的に人に投資をしていく。その投資した人達にちゃんと活躍してもらうためにも、いいオフィスに移っていく……という動きが結構強いと感じています。

東京のオフィスは二極化していて、築年数の経過したオフィスや郊外のオフィスの空室率は、それほど改善しない可能性もあります。一方で、「行きたくなる街にある、行きたくなるオフィス」と我々は言っていますが、街自体の魅力があって利便性も高い、そういう街の中にある最新のオフィスビルなどは、需要がさらに高まっていく。つまり、今後も空室率は下がるし賃料も上がる、そういう二極化の時代になっていくと思います。

妄想:国内の賃貸事業の拡大余地はどの程度あるのでしょうか?

内田室長:三井不動産の賃貸事業は、オフィスと商業施設、それから物流施設と住宅の大きく4つに分けられます。業績を牽引しているのは、圧倒的にオフィスと商業施設です。

オフィスに関しては、優勝劣敗の中で勝ち残れるオフィスビルを作っています。行きたくなる街にある、行きたくなるオフィス、しかもいろんなサービスがついているオフィスは、二極化の中でまだまだしっかりと需要を取り込めると思っています。

商業施設に関しては、大型のショッピングモールは、店舗テナントからの家賃が主な収入であって、当社は小売業で稼いでいるわけではありません。ですから、店舗テナントの皆様と、モールに来館されるお客様の双方にとって魅力のあるショッピングモールを目指しています。店舗テナントと来館者のどちらからも「いいショッピングモールだな、三井不動産のショッピングモールに行きたいな」と思っていただけるように、当社はいろいろなイベントを開催したり、来館された方が一日中楽しめるような様々な仕掛けをご用意しています。いわゆる“コト消費”の発想に立ち、楽しい空間や時間をいかにご提供できるか、がとても重要なんです。これらの取り組みによって、これからも当社のショッピングモールは、引き続き時代を牽引できると思っています。

妄想:オフィス需要を高めるためには、街の価値を高めることが重要だと思いますが、街づくりという意味ではどういった取り組みをしていますか?

内田室長:街づくりという意味では、やっぱりまずはハード機能の充実が必要です。街はいろんな人に長く滞在していていただくことが大切です。そのためにはオフィスもあれば、映画館やイベントホール、ショッピングセンター、ホテルもある、というミクストユース(複合機能)の街を創っています。街にお越しいただいたお客様が居心地のいい空間であるために、街には様々な機能が必要なのです。例えば、当社では「ワークスタイリング」※という、外出先や出張先で一時的に仕事したい、といったニーズを吸収できるようなタッチダウンオフィスの空間なども創っています。

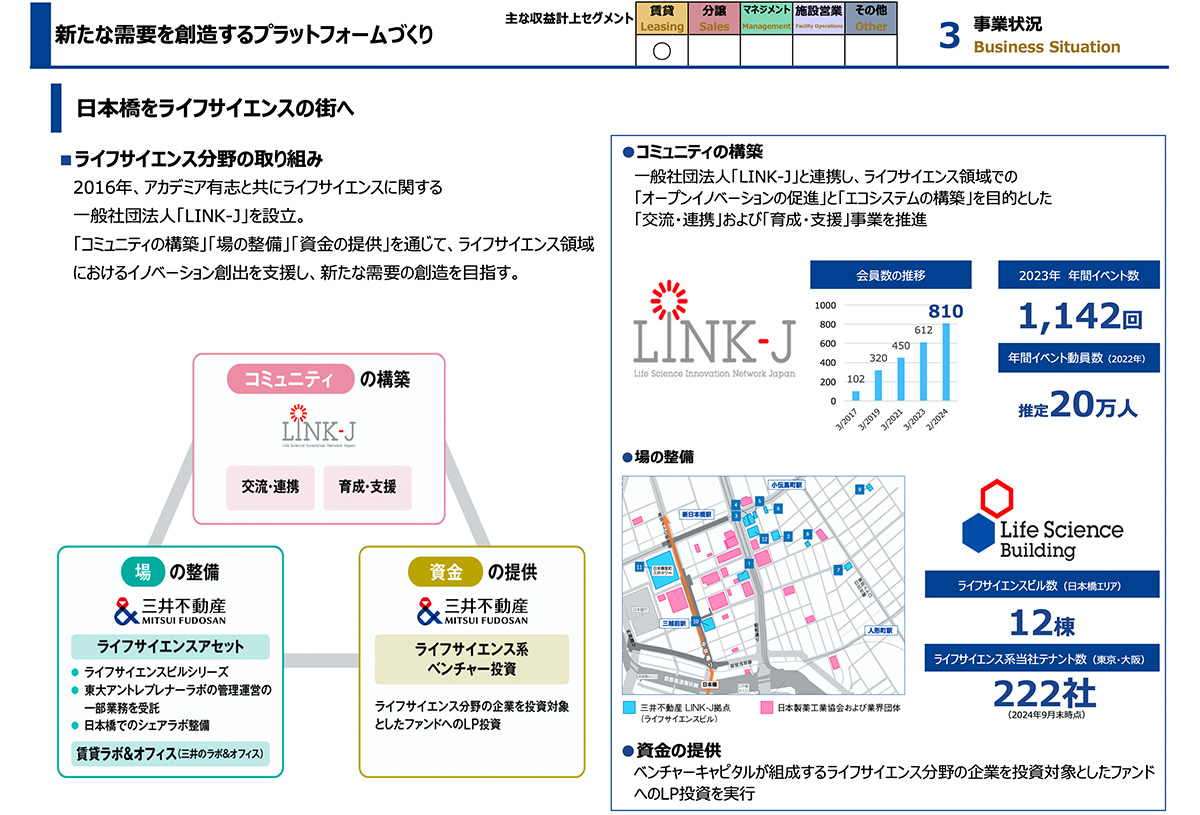

もうひとつ、当社の特徴の1つとして、コミュニティづくりがあります。日本橋には製薬会社がたくさんあるのですが、「LINK-J(リンクJ)」というライフサイエンス分野の一般社団法人を作って色々なイベントを開催しています。そこでの情報交換で、新しい不動産のニーズを聞き出して、それをまた次のビジネスに活かすというようなことをやっています。

三井不動産2025年3月期2Q決算説明資料より作成

妄想:ありがとうございます。国内の分譲事業では不動産市況が重要だと思います。現在の不動産市況や今後の見通しは?

内田室長:日本の分譲マンション市場は活況を呈しています。特に、都心の大規模再開発物件などはお客様のニーズが高い。そして日本は世界中で見ても、住宅ローン金利が低い状況にあります。我々の物件を購入したお客様で、ローンを活用される方の9割以上が変動金利を選択されています。共働きの夫婦が、職場に近い都心の利便性の高いマンションを、ペアローンを組んで1億円ぐらいで購入されているような状況です。2024年9月末時点では、今年度の利益計上予定戸数の97%の契約が既に完了しています。現在は、来年度や再来年度の利益計上予定のマンションの販売を中心に行っています。

妄想:最近では、投資用で高い分譲マンションを買って全然住んでいないといったケースも多いと聞きますが、こういった状況は今後どういう影響が出てくるとお考えですか?

内田室長:そういう話も一部では聞くことがありますが、当社の販売案件は国内の実需の方々がほとんど、というのが実態です。全体の9割方が国内の実需による購入です。

三井不動産が、アメリカで大規模開発できるワケ

妄想:海外事業の現状と、今後の展望について教えてください。

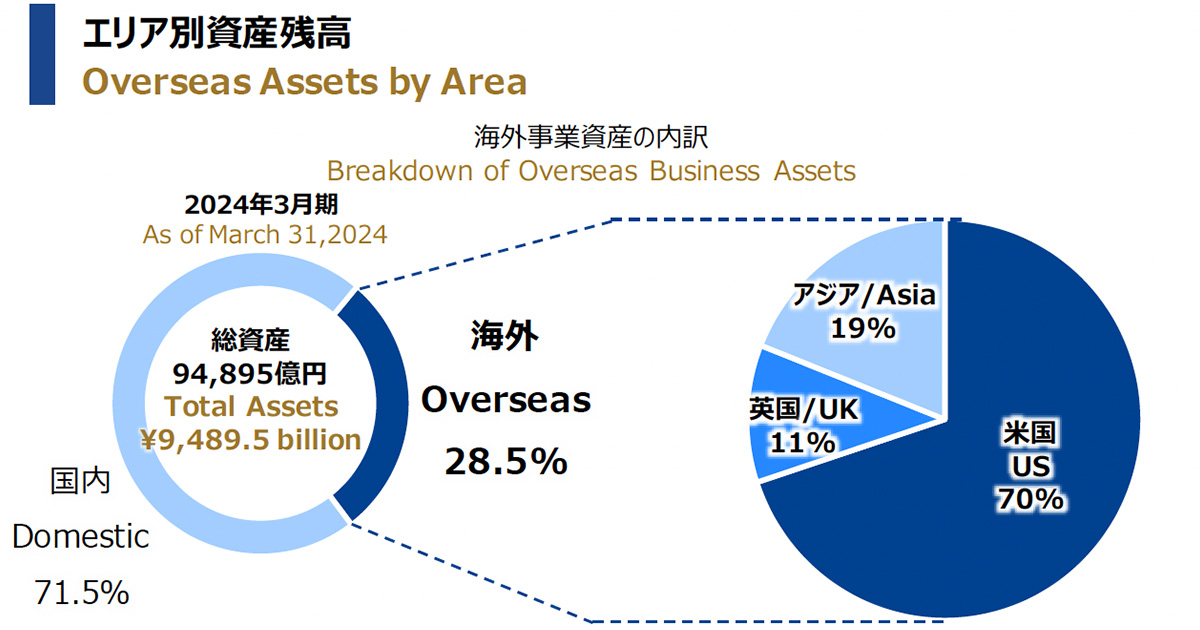

内田室長:具体的に言うと、三井不動産の全体のバランスシート(貸借対照表)のアセット(資産)は9.5兆円あります。このうち、海外が約3割、そしてそのうち約7割がアメリカの資産です。

三井不動産2025年3月期2Q決算説明資料より

このアメリカのアセットの半分はニューヨーク・マンハッタンにある3棟の超大型のオフィスビルです。

特に、マンハッタンの中で最も大きな開発と言われているハドソンヤード地区で2棟のオフィスビルを保有しています。現在のオフィステナントの契約率はそれぞれ100%と95%です。

三井不動産2025年3月期2Q決算説明資料より

テナント契約期間も平均15年以上で安定しており、また賃料も直近は当初計画していた2倍ぐらいの水準で契約できており、大きな成功を収めた物件として、大変高いご評価をいただいています。もう1棟、ロックフェラーセンターの隣にもオフィスビルを保有しており、その大型オフィスビル3棟で簿価ベースで1兆円ぐらいの資産残高になっています。

そして、これらが毎期のインカムゲイン(賃貸利益)を生んでいます。海外でも、国内と同様に、賃貸事業はかなり安定しており、長期間にわたって利益をもたらせる体質になっています。

今後は、分譲利益も成長させていきたいと考えており、サンベルトエリア(アメリカ南部のカリフォルニア州からノースカロライナ州に至る、北緯37度線以南の温暖な地域)や東海岸を中心に、賃貸住宅の開発投資を増やしていく予定です。

賃貸住宅を開発し、テナント(居住者)を獲得して、入居率を上げて一定期間インカムゲイン(賃貸利益)を享受して、売買市場のタイミングを見計らって外部に売却してキャピタルゲイン(売却利益)を稼ぐ……といった、『投資⇒開発⇒家賃収入⇒外部売却⇒次の投資』の回転を積極的に推進していこうと考えています。

妄想:アメリカで大規模開発ができた理由はどこにあるのですか?

内田室長:実は三井不動産は、アメリカでは2つの顔を持っています。1つはデベロッパー(土地や街を開発する事業者)としての顔です。三井不動産アメリカは約50年前に設立され、アメリカ人がCEOを務めています。現地で長い事業経験があり、現地のマーケットに溶け込んでいるため、色々な情報を得ることができる上に、マーケット感も養われているため、このオフィスビルをこの場所で開発した場合、賃料収入がどのくらい獲得できるのか、どういうお客様を誘致できるかなど、不動産の目利き力を持ち合わせているのです。

そしてもう1つは、自分たちでお金も出せるということです。どういうことかと言うと、アメリカは何をするにしても業務分化が進んでいます。1つのプロジェクトを推進しようとすると、開発許認可を取得する会社、設計会社、資産保有に向けて資金を拠出する会社、リーシング(賃貸を支援する業務)を担う会社などなど、みんな別です。欧米のデベロッパーは、開発にあたり、その物件に資金を提供してくれる金融機関を探すのが一般的ですが、どういう時に困るかというと、例えば金融危機の時には、せっかく彼らが開発許認可を取ったにも拘らず、金融機関が不動産リスクを警戒して投資や融資をためらって、お金の出し手が見つからないといった事態が起きることがあります。

一方、当社は金融機関と違って、不動産の目利きもできるし、資産保有に向けて開発資金も出せるので、相談された物件を厳選した上で、「ウチだったらリスクを取って投資できますよ」ということで、優良な物件を手に入れることができるのです。金融環境の急変などのタイミングで地元のデベロッパーからご相談をいただき、金融機関が手を出せないところで、当社はリスクを取りに行くという逆張りの発想によって、金融マーケットが悪い時に物件の投資機会をしっかり掴むことができたことが、功を奏したと思っています。

海外トップアーティストが指名する東京ドーム

妄想:ホテルや東京ドームなどの施設営業事業の状況もお聞きしてよろしいでしょうか?

内田室長:三井不動産は昨年から施設営業という新たなセグメントを作りました。この中には東京ドームとホテル・リゾートという二大看板が入っています。これは BtoCビジネス※で、ここはまだまだこれからも伸ばしていけると思っています。

コロナ禍を乗り越えて、今はかなり順調に利益を上げられる事業に成長しています。

ホテル・リゾートと東京ドームだけで、最低300億円ぐらいの事業利益を毎年上げられるようになっています。ちなみに今期のセグメント別の事業利益は、賃貸で1,700億円、分譲で1,700億円、マネジメントで600億円、施設営業は300億円まで成長する見込みです。

妄想:今後の東京ドームをどのように捉えていますか?

内田室長:東京ドームは読売ジャイアンツのホームグラウンドでありますけれども、海外のアーティストにとっての“聖地”になっています。日本で公演するならば東京ドームでコンサートをやりたいということで、東京ドームの価値は非常に高い。当面は、色々とリニューアル投資をして、しっかりと施設の価値を維持・向上させていくことを考えていきます。

妄想:物流関連の投資を進めているようですが、その取り組みや展望については?

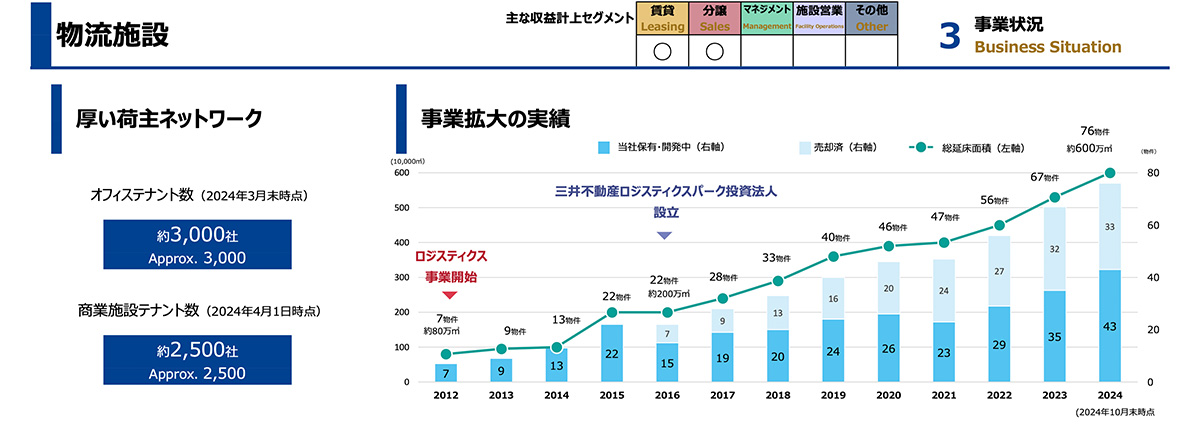

三井不動産2025年3月期2Q決算説明資料より作成

内田室長:三井不動産の物流施設は2012年から開発を開始しており、これまでの開発実績はもう76物件になっています。当社は商業施設が強いので、商業施設のテナント様が物流施設に入ってくださることもあります。

また、商業施設と物流施設は立地条件も似ていますから、商業施設に強い当社には、物流施設に適した用地情報も色々と入ってきます。価格入札ではない企画コンペであったり、土地のオーナー様の資産活用のご相談などをいただくこともあります。

それから、当社は、多くの物流施設の用地情報が取れるだけでなく、商品企画やテナント営業も強いので、物流施設には、他社にない強みを持っていると考えています。

首都圏の物流施設の空室率は、市場全体では大体10%。それに対して当社はほぼゼロに近い水準です。それくらいテナント営業力が強いのです。なぜかと言うと、当社はあらゆる事業において、様々な企業との長期的なリレーションの実績がありますので、テナント様の経営陣と当社経営陣が、直接的にトップ営業できる関係を構築できているからです。

この春に、長期経営方針を公表しましたが、物流施設やデータセンター事業には、積極的に投資していく方針ですので、これらの事業にご期待いただければと思います。

妄想:物流施設の市場はどの程度拡大余地がありますか?

内田室長:日本においては、Eコマース市場の拡大により、物流施設へのニーズが非常に高まっています。加えて、物流業界の2024年問題で、トラックドライバーの労働時間が規制され、長距離運転ができなくなりました。バトンタッチするための中間拠点も必要になっています。したがって、今後も最先端の物流施設のニーズはますます高まっていくと思っています。

ただし、競合が激しいのも事実です。だから価格入札で買うと高値掴みになって採算が取れなくなってしまうリスクもありますので、できるだけ土地のオーナー様とのJV(ジョイントベンチャー)や企画コンペへの参加、相対取引の機会をうまく獲得するなど、買い方も工夫しながら、用地取得を頑張っている状況ですね。

妄想:物流施設を作る際に重要なポイントはありますか?

内田室長:例えば船橋で物流拠点を整備していて、ららぽーとTOKYO-BAYの、京葉線を挟んだ向い側に3棟の大型物流施設を開発しました。ポイントは、そういう物流拠点を倉庫街にしないということです。すぐ隣にマンションがあって、アイススケートのリンクがあって、「ふなっしーパーク」があって、外観も物流施設に見えない。すごくおしゃれな外観にして、街の中に溶け込むような物流施設にしています。見た感じもすごくかっこいい。街並みの景観を壊さないように配慮しています。

妄想:そういう物流施設を街の中に作るメリットはどこにありますか?

内田室長:物流施設の中でたくさんの従業員の方が働いています。昔ながらの倉庫ではなくて、ラウンジやカフェ、保育施設も併設しており、オフィスのような綺麗な空間で働けるので、パートタイマーやアルバイトの方も含め、多くの人達が集まります。物流施設の人手不足を解消するためには非常に強いメリットがあると思います。

妄想:保有不動産の売却について、今後固定資産も含めてどんどん売却していくという話ですが。

内田室長:三井不動産は街づくりを通じ、不動産の開発をしながら、できあがったものを売却する資産回転も継続的に推進している会社です。現在のバランスシートは、だいたい9.5兆円ぐらいの規模ですが、この規模感を今後も拡大一辺倒で捉えるのではなく、資産回転しながら、常にバランスシートの鮮度を保てるように、意識して資産を入れ替えています。

固定資産のビルもたくさん保有していますが、これらの資産は「街づくりを推進していくうえで、物件を売却せずに三井不動産が持ち続けて更に耕していった方が街の魅力を高めることができるよね」という物件は固定資産で持ち続ける、という戦略を取っています。

現在は、固定資産とは別の勘定で管理している販売用不動産のオフィス・商業・物流施設などを中心に、毎期、売却活動のうえ売却益を計上していますが、この4月に公表した長期経営方針では、「固定資産も、定期的な資産入替の対象として売却していくことも考えます」と申し上げています。ただ、どのような固定資産を売却していくかは、投資効率や物件性能を見ながら個別に判断していくことになります。

売却先はどこかというと、傘下の上場リートやプライベートファンド(私募リートや私募ファンド)だけでなく、国内の金融系の企業、中堅の不動産会社など、多岐にわたっています。三井不動産はオフィスと商業施設、賃貸住宅、物流施設といったアセットごとに、それらに紐づいた関連上場リートを擁する唯一のデベロッパーです。出口(売却先)戦略、受け皿はしっかり持っていると考えていただければ、と思います。

妄想:売却損が出るような物件も結構あるのでしょうか?

内田室長:もちろん百戦百勝はありません。ただし、そのような売却損が出る可能性のある物件については、早めに売却判断して、早期にキャッシュを回収したうえで次の投資に振り向けるなど、経営陣はバランスシートコントロールを意識しながら事業判断しています。

分譲セグメントの事業利益は、今期で言うと1,700億円程度の規模となる見込みですから、その中で、物件ごとの売却益の上振れや下振れなどの可能性を考慮しながら、しっかりとリスクバッファを設けて、リスクを吸収できる範囲で毎期の売却計画を策定しています。

妄想:有価証券の売却も進めていくということですが、これは株式の持ち合い解消の意味合いが強いのですか? それとも、これもバランスシートを意識してということですか?

内田室長:両方の側面がありますね。有価証券を売却して、その売却したキャッシュを次の事業に活用したり、株主還元に充てたりすることができます。ROE(自己資本利益率)を押し上げる効果もあります。さらに言えば、売却益をしっかり出せることも大きな要素です。また、政策保有株式※の縮減については当社は、長期経営方針の中で定量目標を明記しています。現在の政策保有株式の保有残高を、今後3年間で半減させる、という不動産業界では初めて定量的な目標を公表しました。業界のリーダーとして、率先してやっていこう、という動きです。

妄想:第2四半期の業績についても聞きたいのですが、減収減益になっている一方で、通期では増収増益になる見込みだと思います。事業の進捗についてお聞きしていいですか?

内田室長:昨年の第2四半期との比較では減収減益に見えていますが、これは全く心配には及びません。中身をよく見ていただくとお分かりいただけると思いますが、昨年は第2四半期までに物件の売却益や有価証券の売却益が結構大きく出た年なのです。一方で、今年はこれらの売却益の計上が下期偏重なので、上期の時点では前期比で減収減益に見えるのです。通期でみれば、業績予想でお示ししている目標の達成に向けて、各事業ともに、大変順調に進捗していると認識しています。

ミシュランホテル格付の国内最高評価6施設中、4施設が三井不動産グループの運営ホテル

妄想:素朴な質問ですが、ビルを見て「これうちのビルだな」とお分かりになるものですか?

内田室長:外観だけではなかなか分からないかもしれませんが、名前では分かります。

例えば、当社は「東京ミッドタウン」ブランドを東京都心で複数展開しています。

このブランドは、当社の商品開発力や営業力・運営力などの粋を集めたすごい開発だと思っています。東京ミッドタウンは、複合開発力を有する三井不動産の物件だ、と皆様に認識されてきていると思います。

なお、当社の都心・大規模・ミクストユース開発の特徴のひとつとして、オフィスの上層部などに、ラグジュアリーホテルが入っていることが挙げられます。六本木のミッドタウンであればザ・リッツ・カールトン東京、八重洲はブルガリ ホテル 東京、日本橋三井タワーの上にはマンダリン オリエンタル 東京、Otemachi Oneタワーの上部にはフォーシンズホテル東京大手町。2026年に完成する日本橋一丁目中地区の再開発の上部にはウォルドーフ・アストリア東京日本橋が開業予定です。これらは、当社の再開発物件の上層部に位置しているラグジュアリーホテルです。

妄想:東京でもラグジュアリーホテルがどんどん増えてきていると思いますが、東京ミッドタウンのような施設を作るとなると、先方から話が来るのですか?

内田室長:我々も街の魅力を高めていくために一生懸命誘致をしますし、ホテル側も好立地、高スペックな物件に出店したいと考えています。このような双方のニーズが合致することで、これからもウェルカムな関係を構築していくことができると思っています。それから、レストラン評価で有名なミシュランが、今年から日本のホテルの評価も始めたんですよ。レストランでいうところの三ツ星、これがホテルだと鍵、3キーと言います。

日本のミシュラン3キーホテルは6つしかないのですが、そのうち4つは三井不動産グループ運営の施設です。ブルガリ ホテル 東京、フォーシーズンズホテル東京大手町、京都の直営ホテルHOTEL THE MITSUI KYOTO。もう一つはアマングループと一緒に運営している伊勢志摩にあるアマネム。

ラグジュアリーブランドも三井不動産は頑張って誘致しています。このような活動は話題性があるので、ホテルオペレーター(ホテルの運営会社)から「三井不動産は、次はどこで開発するんだ?」といった関心はとても高いですね。

妄想:いいホテルは高くて泊まれなくなってきました。

内田室長:日本はどんどんインバウンドを受け入れており、需要も高まっているので、宿泊費も上昇傾向にあります。ブルガリ ホテル 東京やフォーシーズンズホテル東京大手町は、外国人の宿泊客が8割から9割くらいです。

妄想:ラグジュアリーホテルがオフィスビルに入っていると、オフィス需要へも好影響があるのですか?

内田室長:オフィステナントの様々なニーズを考えた場合、例えば、来訪者の宿泊ニーズやラグジュアリーホテルでの会食、バーの利用など、色々なビジネスシーンでご利用いただけます。 テナントの皆様からも大変ご好評いただいており、オフィスを選ぶ際の検討要素のひとつになっています。ラグジュアリーホテルは確実にオフィス需要に好影響を与えていると思います。

妄想する決算の取材後記(まとめ)

主力事業では、賃貸ではオフィス回帰による需要、分譲事業は実需中心に堅調な分譲マンション需要があり、今後も堅調な業績が期待できそうです。

さらに、商業施設の強さが現在積極投資を進める物流施設でも強みともなっていたり、アメリカでも不景気の中での投資で非常に有力な不動産の確保もできていたり、複合開発力を活かしたラグジュアリーホテルとオフィスの連携による拡大など、新しい取り組みも複数進んでいて、今後の拡大も期待されます。

「妄想する決算 三井不動産【解説編】」はこちら

「上場企業の社長に聞く!植田社長インタビュー【前編】」はこちら

「上場企業の社長に聞く!植田社長インタビュー【後編】」はこちら